この記事では透析と歯科治療について、これまでの臨床経験と知見、ガイドラインを中心に詳しくまとめました。

慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)とは

慢性腎臓病は、尿や血液、腹部超音波やCTなど病院や健康診断で行う検査で腎臓の機能に異常が見られ、その状態が3カ月以上続いている場合に診断される病気です。

日本国内に1,330万人の患者がいると推測されています。糖尿病や高血圧などの生活習慣病や慢性腎炎、加齢などさまざまな原因で腎臓の機能が低下してしまった状態です。

慢性腎臓病患者の特徴は、貧血、低タンパク血症、ステロイド薬の投与などにより易感染の状態を認めます。

腎透析患者では、唾液分泌量は約1/4に減少により口腔内乾燥があります。

腎臓病の患者さんが歯科受診時に注意すること

・歯科受診時に、飲んでいる薬を全て伝えましょう。

・かかりつけの医科の病院名と先生の名前を伝えましょう。

・その他にも飲んでいる薬や治療している病気があれば全て伝えましょう。

体の状態とお口の状況によっては、

・歯科医師が、かかりつけ医科の先生にお手紙を書き、透析の原因疾患・病状・合併症・薬のことを確認することがあります。医科と歯科が連携して治療を進めていきます。

・腎臓病は合併症を持つ患者が多いため注意が必要です。

・脳梗塞や冠動脈疾患などで血液サラサラ薬(抗血小板薬、抗凝固薬)を服用している場合、処置後に確実な止血が必要になります。

・止血のコントロールをする場合、透析時に使用する薬(ヘパリン)を低分子ヘパリンやメシルサンナファモスタットなどの抗凝固剤へと変更してもらうことで出血リスクを減らすことがあります。

・多数歯の同時抜歯や出血が予想される手術は、術後止血管理が十分に行える総合病院や大学病院の口腔外科での歯科治療が必要になります。

・慢性糸球体腎炎やネフローゼ症候群で長期のステロイドを使用している場合、ステロイド剤の増量(ステロイドカバー)が必要になることがあります。

・免疫抑制剤など使用している場合、易感染性であるため術前後に抗菌薬の内服をして感染予防を行うこともあります。

腎臓病患者さんの抜歯や手術について

・治療当日、薬をいつも通りに内服します。

・抜歯などの処置を行う際は非透析日に受診予約します。

・血圧測定の場合、マンシェットをシャント側に装着されない様にします。

・薬の内服には注意が必要で、鎮痛薬ではNSAIDs(ロキソニン)は腎血流量低下、尿細管細胞障害により腎障害を生じるため、アセトアミノフェンの使用が推奨されています。

・eGFR(推算糸球体濾過量)が50未満や痩せすぎの高齢者では、投与量に注意が必要になります。

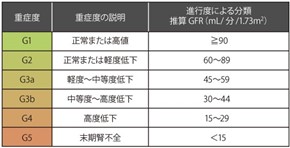

【参考】腎機能障害の目安

・慢性腎臓病(CKD)は原疾患、GFR(糸球体濾過量)、尿蛋白のステージによって重症度分類されます。

・eGFR(推算糸球体濾過量)が指標として用いられ、腎臓が老廃物を尿へ排泄する能力を示しています。

・抗菌薬投与では、CCr(クレアチニンクリアランス)50未満が目安となり、投与量の調整が必要となります。

・腎機能低下症例の薬物使用にあたっては、CCr(mL/min)が記載されています。

・標準体型に近い場合はCCr(mL/min)と eGFR(mL/min/1.73 m2 )を同等とみなして使用できます。(CCr≒eGFRとみなして使用)

・eGFR(mL/min/1.73 m2)=194×Cr-1.094× Age-0.287 (女性はこれに×0.739)

今回は「透析をしている(腎臓が良くない)患者さんが歯科治療時に注意することは?」という疑問についてまとめてみました。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

【参考文献】

・CKD診療ガイド2012(日本腎臓学会編、CKDguide2012.pdf (jsn.or.jp))

・最新口腔外科学第5版(榎本昭二他、医歯薬出版株式会社)

・新版家族のための歯と口の健康百科(伊藤公一他、医歯薬出版株式会社)

コメント